Les tensions entre l’Algérie et la France et les prévisions de conflits par la théorie des jeux

Depuis plusieurs mois, la France et l’Algérie traversent une crise diplomatique d’une intensité rare, marquée à la fois pas un caractère grotesque et par les risques catastrophiques qu’elle recèle. Le sentiment d’hostilité monte dans les discours, les gestes symboliques, les médias. Pourtant, les causes invoquées changent sans cesse. Un jour, on parle de Boualem Sansal, un autre des OQTF. Cette valse des motifs est en soit une preuve nette que les griefs affichés ne sont pas les vrais motifs, et croire autrement révèle d’une carence cognitive profonde ou d’une mauvaise foi assumée. Cependant, l’objet de l’article n’est pas de faire une énième exégèse de l’Algérie-bashing, mais d’examiner cette tension géopolitique à travers un outil rationnel, reconnu et éprouvé : la théorie des jeux (ou game theory, pour reprendre l’anglicisme). Issue des mathématiques et des sciences sociales, cette méthode a démontré sa pertinence pour anticiper les conflits et les comportements stratégiques, de la Guerre froide à la diplomatie moderne.

L’ambition ici est triple. Elle est d’abord pédagogique, en essayant de familiariser l’Algérien avec un outil scientifique pour alimenter son appétit pour l’analyse politique. Elle est analytique, en introduisant dans la culture algérienne l’analyse scientifique pour promouvoir une grille de lecture froide et méthodique, seule garante de lucidité dans des contextes où l’émotion et la susceptibilité sont de mauvaises conseillères. Enfin, l’ambition est d’utiliser la game theory pour élaborer des projections stratégiques sur les scénarios plausibles dans les trois à cinq prochaines années, à la lumière des tensions actuelles. L’article commence par un rappel sur la théorie des jeux, avant d’appliquer cette approche au cas algéro-français, en identifiant les parties prenantes, leurs enjeux et leviers d’action. Il se conclut par l’exposé de quatre scénarios parmi les plus probables, évalués en termes de temporalité et de conséquences géopolitiques.

Théorie des jeux : principes, outils et intérêt stratégique

Dans la seconde partie du XXe siècle, la théorie des jeux s’est imposée comme un outil stratégique apportant rigueur et méthode là où régnaient l’incertitude, les conjectures approximatives et les projections empreintes de superstition ou d’émotion. Utilisée en économie, en diplomatie, en biologie et même en Intelligence artificielle, elle repose sur un postulat simple : lorsque plusieurs acteurs poursuivent des intérêts divergents dans un cadre interdépendant, il est possible de modéliser mathématiquement leurs comportements comme un «jeu», c’est-à-dire une interaction rationnelle avec des stratégies, des choix et des conséquences. La théorie des jeux est une discipline mathématique développée au XXe siècle pour modéliser les comportements stratégiques entre des acteurs rationnels appelés «joueurs». Elle est née d’abord avec John von Neumann et Oskar Morgenstern (1944), puis étendue par le célèbre John Nash (prix Nobel et personnage du film «A Beautiful Mind»), qui a montré qu’un équilibre stratégique peut émerger même quand chaque joueur agit uniquement pour lui-même. Chacun cherche à maximiser son gain ou à minimiser sa perte selon les actions des autres. Dans une perspective géopolitique, chaque acteur (pays, groupe d’intérêt, coalition) agit pour maximiser son «intérêt stratégique» (extension impériale, indépendance, développement économique, etc.), noté I.

Cet intérêt est déterminé comme le produit de trois paramètres. Primo, le levier stratégique du joueur (dans notre cas, on peut citer média, armée, diplomatie, économie, diaspora, lobbying), noté L. Secundo, la temporalité ou moment d’opportunité (fenêtre de vulnérabilité ou de bascule), noté T. Enfin, le niveau de coopération ou de conflictualité avec les autres joueurs (ici les accords, alliances, liens culturels et économique, etc.), noté C. En conclusion, l’intérêt stratégique d’un joueur peut être mathématiquement formalisé de manière simplifiée : I = L × T × C. Plus I est élevé pour un joueur, plus il est en capacité d’imposer son scénario ou d’empêcher celui d’un adversaire.

Les joueurs et leurs intérêts dans la relation Algérie-France

Pour modéliser la relation France-Algérie à la lumière de l’Algérie-bashing et projeter des scenarios plausibles pour les années à venir, il est essentiel de commencer de décrire avec précision la situation, les enjeux et les parties prenantes. Cette étape préparatoire conditionne la pertinence de l’application de la théorie des jeux. En retour, le bon usage de cette méthode offre un angle d’observation puissant, capable de reconstituer le théâtre réel des opérations, d’identifier les véritables joueurs, de mettre en lumière les enjeux profonds et de tracer les lignes de fracture. Tout d’abord, il faut dépasser la surface des choses et le récit médiatique français qui veut nous faire passer un récit où la France serait humiliée par une Algérie jugée ingrate, provocatrice, voire «ennemie de l’intérieur» et source d’instabilité. Ce récit sert deux objectifs : dresser l’opinion contre l’Algérie et faire écran de fumée à deux réalités cachées. La première, stratégique et aisément admise par les observateurs avertis, est celle d’une Algérie qui a rompu l’arrimage postcolonial. Militairement, culturellement, diplomatiquement et énergétiquement, elle s’émancipe de l’orbite française, ce que Paris lui reproche amèrement, maladroitement et impuissamment, face à l’inexorabilité du nouvel ordre multipolaire, entré en phase accélérée depuis l’intervention de la Russie en Syrie.

La seconde est une réalité profonde et presque taboue. D’ailleurs la première réalité évoquée plus haut n’en est que le corolaire. L’Algérie, par son soutien structurel, juridique et diplomatique à la Palestine dérange. Plus encore, son ADN anticolonialiste et anti-impérialiste fait de son existence même un affront, une blessure ouverte pour l’ordre impérial sionisant. Le fait qu’après le 7 octobre 2023 le soutien d’Alger à la Palestine soit amplifié sur la scène onusienne, conjugué à une recomposition géopolitique mondiale en phase avec la doctrine algérienne, pousse l’ordre sionisant à précipiter son projet de «mise à mort» de l’Algérie, programmé de longue date. Cette accélération du calendrier sioniste se traduit par une pression accrue du lobby sur la diplomatie française et par la propulsion, au sein même de l’appareil d’Etat, de figures ouvertement hostiles à l’Algérie, tel que Bruno Retailleau.

Ainsi, ce que l’on présente comme une «crise diplomatique» n’est en réalité qu’une séquence d’une stratégie de long terme, méthodiquement orchestrée par l’ordre sionisé pour mettre à l’index l’Algérie. L’observateur averti du fait sioniste y verra l’aboutissement d’un processus amorcé il y a une trentaine d’années : le glissement de l’extrême-droite française, jadis farouchement antisémite, vers un alignement total avec le sionisme le plus zélé, sous l’euphémisé slogan de «dédiabolisation». L’histoire du Front national, mué en Rassemblement national, illustre parfaitement ce renversement stratégique, où l’ennemi d’hier est devenu l’allié idéologique d’aujourd’hui. Dans ce même contexte, l’observateur averti perçoit les hostilités du Maroc comme l’expression naturelle d’une officine néocoloniale. Sa création même répond à la doctrine néocoloniale consistant à détruire les nations authentiques pour les remplacer par des constructions artificielles, malléables à souhait. Ce qui change aujourd’hui, c’est la modalité de l’offensive, apparue avec la chute du mur de Berlin.

Le Maroc s’est lancé dans un pillage et une appropriation culturels systématiques de tout ce qui est algérien, tout en recyclant le discours négationniste colonial le plus indigne. Ces manœuvres, en apparence folkloriques, traduisent une stratégie froide du néocolonialisme moderne : frapper une nation dans son angle mort en attaquant son identité et son patrimoine, supposés intouchables. Eroder la conscience de son histoire multimillénaire et lui substituer une contrefaçon présentée comme une «nation millénaire» est une méthode d’une efficacité redoutable contre des civilisations anciennes comme l’Algérie. En conclusion, dans les tensions Algérie-France, l’Algérie est en face d’un triptyque ; Israël y occupe une place centrale : c’est lui qui fixe la ligne, la France se chargeant de l’exécuter, et le Maroc est donc l’instrument d’attaque sur aussi bien le terrain diplomatique, dans la guerre d’influence culturelle, que dans le pillage patrimonial. On y serait même tenté de le modéliser comme un seul joueur. Cependant, pour la clarté, on les traite séparément. Une telle distinction permet aux non-avisé de mieux voir le rôle de chaque membre de ce triptyque.

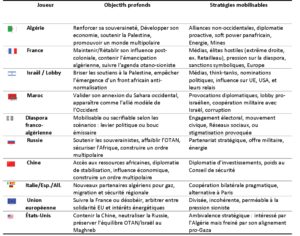

Ces précisions faites, on peut commencer la modélisation par compléter la liste des joueurs, c’est-à-dire les parties prenantes ou protagonistes, chacun poursuivant un objectif propre, avec des alliances mouvantes et des conflits d’intérêts, dans les tensions France-Algérie. La planche 1 donne une cartographie synthétique de ces joueurs. En dehors du duel central entre l’Algérie et le bloc France–Israël–Maroc, d’autres acteurs jouent un rôle stratégique. La Russie et la Chine coopèrent étroitement avec Alger, sur les plans militaire, énergétique et diplomatique, tout en gardant une distance, voire une rivalité, avec le bloc France-Israël-Maroc. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne sont des partenaires énergétiques clés de l’Algérie, mais leur appartenance à l’UE les contraint parfois à suivre la ligne française. L’Union européenne, en tant qu’entité, reste globalement alignée sur Paris, malgré des divergences internes. Enfin, les Etats-Unis affichent une volonté de renforcer les échanges économiques avec Alger, tout en restant stratégiquement liés à Israël et à la France. Enfin, la diaspora algérienne en France, bien que n’étant pas un Etat, est devenue malgré elle un acteur à part entière. Elle est déjà instrumentalisée par Paris comme «chair à canon» dans sa guerre cognitive contre Alger, elle peut néanmoins se transformer en puissant levier favorable ou défavorable selon sa mobilisation et sa capacité à peser sur l’opinion publique française.

Planche 1

Acteurs géopolitiques et intérêts stratégiques

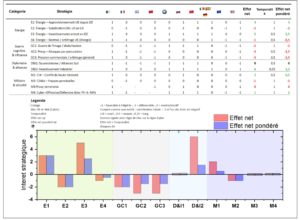

La matrice des stratégies croisées (planche 2) synthétise les leviers mobilisables par les acteurs de la dynamique Algérie-France et mesure leur effet net brut et pondéré pour l’Algérie. Les scores traduisent l’orientation de chaque levier : +1 lorsqu’un levier est favorable à l’Algérie, −1 lorsqu’il est défavorable, et 0 lorsqu’il est neutre ou inactif. La pondération tenant compte de sa temporalité : certains, comme l’approvisionnement énergétique, sont activables immédiatement ; d’autres, comme les investissements industriels, exigent un temps long avant d’impacter la balance stratégique.

Les résultats montrent que l’Algérie conserve des atouts structurels majeurs : investissements industriels (+6), investissements amont dans l’énergie (+5) et approvisionnement énergétique de l’UE (+3). Les alliances Sud-Sud et la diversification des partenariats renforcent cet avantage, mais leur impact est freiné par la temporalité : un effet net élevé ne garantit pas un résultat immédiat. Ainsi, les investissements industriels (+7 avec les alliances) nécessitent des délais longs en raison de contraintes contractuelles, culturelles et administratives, alors que les leviers énergétiques (+5) peuvent être activés rapidement grâce aux infrastructures existantes et à la forte demande européenne. Cette lecture dynamique rappelle qu’en stratégie, le «quand» est aussi important que le «combien», et qu’une planification efficace doit articuler leviers rapides pour générer un effet de court terme et leviers longs pour consolider les gains à horizon stratégique. Une lecture de l’actualité montre que le gouvernement actuel est non seulement conscient de ces leviers, les décisions récentes illustrent une bonne gestion qui tient compte aussi bien du court terme (E1) que du long terme (E3 et D&I2). Les vulnérabilités de l’Algérie se situent dans la guerre cognitive (GC1, GC2, GC3) et les frappes ciblées (M2). En effet, les données affichent des scores nettement négatifs, pondérés ou non, dans toutes les stratégies de cette catégorie ; que ce soit la guerre de l’image (−2), les proxies/provocations (−2), la pression commerciale (−3) ou les normes énergétiques européennes (−1).

Ces menaces, portées par le bloc France-Israël-Maroc, exploitent des leviers rapides et hybrides : actes terroristes sous faux drapeau, campagnes médiatiques toxiques, cyberattaques, etc. Malgré sa lucidité dans l’évitement des provocations (exemple : attaque de camionneurs par l’entité alaouite) et sa maîtrise de la lutte antiterroriste (cas de Tiguentourine, drone malien), l’Algérie accuse un retard important dans la guerre informationnelle, cristallisée depuis trente ans à l’ère du post-truth. Ce déficit est triple : culturel (méconnaissance des codes et mécanismes de la désinformation), éthique (volonté de contrer les fake news tout en refusant d’y recourir) et logistique (absence de médias puissants). Ce décalage se traduit par une réponse souvent limitée à la sidération et à l’indignation face à l’hostilité médiatique, politique et symbolique subie en France. Or, comprendre que cette hostilité relève d’une guerre cognitive, où l’objectif n’est pas de convaincre mais de salir, saturer l’espace public, désorienter la diaspora et épuiser l’opinion, permettrait de canaliser la riposte.

A côté de cette sensibilisation citoyenne, combler le déficit logistique passe par le ralliement d’un média influent dans l’espace occidental, y compris du Golfe, et/ou par un investissement massif et stratégique dans les réseaux sociaux, capables de bouleverser l’équilibre informationnel. La catégorie «militaire et sécurité» offre un bilan nuancé. L’Algérie, puissance régionale majeure, dispose d’une armée solide, d’une doctrine défensive affirmée et d’une expérience unique dans la lutte antiterroriste, appuyée par un renseignement performant. Cependant, le bloc France-Israël-Maroc lui oppose un front coordonné exploitant guerre cognitive, actions par procuration et cyberespace : autant de menaces asymétriques capables de contourner sa supériorité conventionnelle. Ses chances de l’emporter en défense territoriale restent élevées, mais elles dépendent de sa capacité à anticiper les menaces hybrides, à maintenir une dissuasion crédible et à investir autant dans les champs informationnel et cybernétique que dans les moyens militaires classiques, en associant armée et société civile dans une doctrine de guerre informationnelle efficace.

En somme, le rapport de forces est asymétrique : l’Algérie repose sur des leviers robustes mais lents, quand ses adversaires privilégient des frappes rapides et médiatiques. La clé : accélérer ses leviers forts tout en fermant ses brèches cognitives et cyber.

Planche 2

Matrice des stratégies croisées : scénarios projetés à partir du modèle de la théorie des jeux

Pour passer de la matrice des stratégies croisées aux scénarios, il faut ajouter une seconde couche, plus technique : la matrice d’interaction. Celle-ci mesure, levier par levier, le degré de coopération ou d’antagonisme entre les acteurs. Autrement dit, elle indique si deux joueurs sont susceptibles de s’épauler (coefficient positif), de se neutraliser (proche de zéro) ou de s’affronter (coefficient négatif) sur un levier donné, et si l’activation d’un levier en renforce ou en affaiblit un autre. Par exemple, si l’Italie et l’Espagne souhaitent investir massivement dans le gaz algérien (E1), l’efficacité réelle de ce levier dépendra de l’attitude d’autres acteurs : neutre, la France laissera faire ; hostile, elle pourra freiner ou retarder les projets ; un appui des Etats-Unis pourrait au contraire les accélérer. Et ceci vaut pour tous les acteurs. De même, un levier industriel (D&I2) est plus performant si la diplomatie (D&I1) est stable, et moins efficace en cas de tensions. C’est cette dynamique que la matrice d’interaction modélise. Une fois cette double base posée, la génération de scénarios consiste à identifier les combinaisons cohérentes de leviers activés par les différents acteurs. Chaque combinaison est évaluée par un indice d’intensité stratégique calculé en combinant l’effet brut d’un levier avec la moyenne pondérée des coefficients d’interaction qui lui sont associés. On additionne ensuite ces scores pour obtenir un indice global 𝐼(𝑖) par combinaison.

Les combinaisons donnant les indices les plus élevés correspondent aux scénarios dominants : ce sont ceux où les acteurs hostiles à l’Algérie déploient simultanément plusieurs leviers puissants et où l’Algérie maximise ses contre-leviers. Pour estimer leur plausibilité tout en évitant les biais dans les hypothèses de départ et la temporalité, nous procédons par ce qu’on appelle une simulation Monte Carlo, qui teste aléatoirement des milliers de configurations et retient la fréquence d’apparition de chaque scénario. Ce passage de la matrice à la projection scénaristique permet de traduire un état statique en dynamique prévisionnelle, en rendant visibles non seulement les scénarios possibles, mais aussi leur probabilité et leur horizon temporel. Planche 3 résume le résultat de cet exercice. Il dégage 4 scénarios dominants pour l’horizon 2025-2030, chacun étant directement issu de la combinaison des hypothèses clés intégrées dans le modèle. Elles concernent à la fois les atouts structurants de l’Algérie (coopération énergétique avec l’UE, ancrage techno-énergétique avec la Chine et la Russie, mobilisation de la diaspora), et les leviers hostiles du bloc France-Israël-Maroc (guerre cognitive, actions hybrides, pression diplomatique).

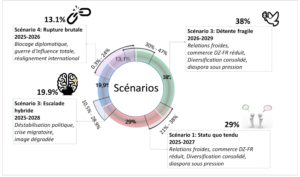

Planche 3

Scénarios projetés et probabilités

On y observe d’abord que les scénarios 1 (statu quo tendu, 21–38%, 2025-2027) et 3 (détente fragile, 30-47%, 2026-2029) dominent en termes de probabilité, reflétant deux trajectoires possibles mais contrastées. Scénario 1 résulte d’un équilibre entre capitalisation des forces algériennes et poursuite de la guerre cognitive adverse, aboutissant à un point d’atterrissage marqué par une relation froide mais stable, un découplage partiel des dépendances et une économie peu perturbée par les acteurs. L’impact se traduit par une sécurité sous tension, des flux migratoires quasi figés et une diaspora sous pression, malgré une amélioration de l’image internationale. Le scénario 3 découle d’hypothèses de consolidation des partenariats euro-méditerranéens portés par le bloc Italie-Espagne-Allemagne, d’une modernisation industrielle progressive et d’une gestion plus efficace de la riposte cognitive. Il conduit à un point d’atterrissage où la relation bilatérale s’assouplit mais reste fragile, avec un découplage économique partiel et une diplomatie plus fluide. L’impact est positif sur l’économie et l’image internationale de l’Algérie, mais la sécurité demeure vigilante et la diaspora sous observation.

Le scénario 2 (escalade hybride, 10-29%, 2025-2028), bien que moins probable, illustre un risque significatif de montée des pressions par des leviers asymétriques (guerre cognitive, cyberattaques, provocations) susceptibles de déstabiliser la relation sans basculer dans un conflit ouvert. Ce scénario est porté par des hypothèses de renforcement des offensives informationnelles et cyber, d’activation de proxies régionaux et d’entrave aux partenariats économiques. Le point d’atterrissage prévoit une relation plus conflictuelle, un climat diplomatique dégradé et une sécurité exposée à des tensions continues. L’impact inclut une fragilisation économique modérée, des pressions accrues sur la diaspora et une polarisation exacerbée de l’opinion française. Enfin, le scénario 4 (rupture brutale, 0.3-24%, 2025-2026), quoique minoritaire en probabilité, demeure possible dans un contexte de crise majeure, mais sa courte temporalité (2025-2026) et ses coûts élevés en limitent la plausibilité. Ce scénario repose sur des hypothèses de crise majeure comme une rupture diplomatique, contentieux énergétiques, incident sécuritaire grave, entraînant un gel immédiat des échanges et une confrontation ouverte sur le plan diplomatique et médiatique. Le point d’atterrissage correspond à une relation coupée, une économie perturbée et une tension sécuritaire maximale, avec un fort coût politique et humain.

L’analyse des simulations livre des enseignements parfois surprenants. Par exemple, la forte probabilité du scénario 3 contraste avec la tension actuelle et la dérive politique «extrême-droitarde» en France. En minimisant le biais humain, la modélisation montre que les intérêts fondamentaux des deux pays tendent à converger vers une coopération. Cela suggère que l’agitation présente relève davantage de groupes de pression poursuivant un agenda contraire aux intérêts nationaux. Les résultats confirment également que la temporalité constitue un facteur discriminant majeur : les scénarios à maturation rapide (1 et 2) reposent sur des leviers de court terme, tandis que les trajectoires plus lentes (3) impliquent des transformations structurelles et diplomatiques profondes. Par ailleurs, les simulations écartent presque totalement l’hypothèse d’un conflit armé ouvert. Cette improbabilité découle à la fois de la dissuasion exercée par la puissance militaire algérienne, l’une des forces armées les plus expérimentées et robustes de la région, et du coût stratégique prohibitif qu’un tel affrontement représenterait pour tous les acteurs. En définitive, le rapport de forces apparaît asymétrique : les actions rapides et hybrides peuvent peser plus immédiatement sur la dynamique, mais les leviers à inertie plus longue conservent un rôle déterminant dans la consolidation des équilibres à moyen et long termes.

Le principal mérite de la théorie des jeux est d’offrir un cadre d’analyse où le biais humain est réduit au minimum. Dans ce cadre, les scénarios les plus probables oscillent entre un équilibre froid et un dégel progressif vers une renormalisation. Les résultats obtenus doivent rassurer ceux qui craignent un conflit armé ouvert : les probabilités calculées confirment que ce scénario reste marginal. En revanche, la diaspora algérienne en France continuera de subir de plein fouet la guerre cognitive, en demeurant la première cible d’attaques médiatiques, symboliques et politiques. Face à cette situation, elle a l’impératif de mieux s’organiser, de développer ses propres outils de riposte et d’éviter les pièges de la provocation. Enfin, ces simulations, dont certaines données ne sont pas présentées ici, révèlent une forte sensibilité aux hypothèses retenues, ce qui impose de manier ces projections avec prudence. Une simulation plus poussée, intégrant davantage de réalisations dans le calcul de Monte Carlo, permettrait d’affiner les projections. Le modèle présenté gagnerait à être repris et enrichi par des experts en géopolitique, afin de produire des prévisions appuyées sur des hypothèses mieux documentées et plus proches du terrain.

F. B.

Comment (10)