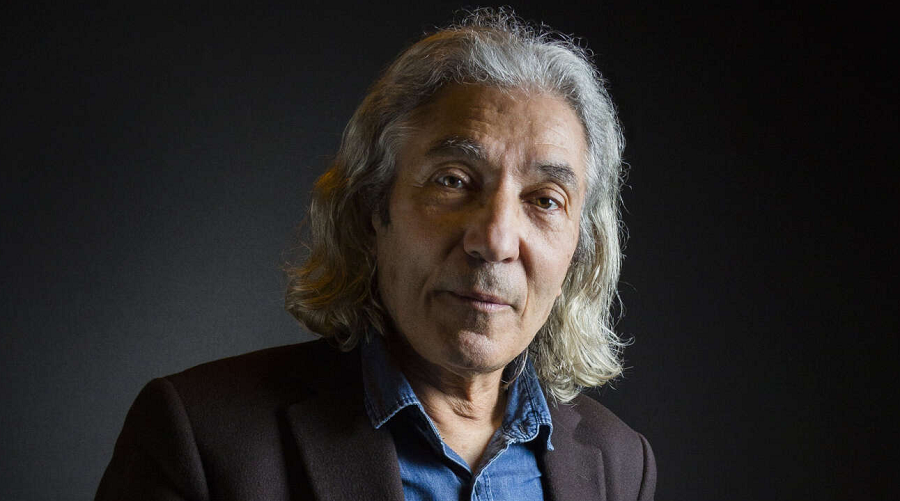

Hyène domestiquée

Par Mohamed El-Maadi – Il est des écrivains qui dérangent le pouvoir et d’autres qui servent les puissances. Boualem Sansal appartient à la deuxième catégorie : celle des intermédiaires dociles, des hyènes dressées, des intellectuels de service qui se nourrissent de la haine qu’ils jettent sur leur propre peuple – à la demande d’une clique internationale bien huilée, toujours prête à récompenser la soumission maquillée en courage.

Boualem Sansal ne parle pas de l’Algérie, il la dévore. Il ne la critique pas, il la condamne sans appel, avec l’acharnement d’un homme qui a troqué toute loyauté pour une carte de visite dans les cénacles parisiens. L’Algérie est pour lui un décor d’horreur perpétuelle, une terre sans salut, un peuple perdu, une langue abîmée – tout est bon à jeter, à piétiner, à vendre en paquet cadeau au public occidental friand de récits indigènes d’autodestruction.

Mais attention : Sansal ne travaille pas seul. Il n’est pas un loup solitaire. Il est l’expression littéraire d’un système globalisé. Derrière lui, une clique internationale : éditeurs bien-pensants, journalistes orientés, institutions littéraires occidentales en quête de «bons Arabes» bien obéissants. Une meute feutrée, mais puissante. Elle sélectionne ses «voix dissidentes», les façonne, les expose, les félicite. On les appelle «écrivains libres». Ce sont surtout des relais dociles d’un empire culturel sournois.

Sansal est leur modèle. Il parle comme ils veulent qu’il parle. Il ne dit jamais ce qu’un peuple blessé pourrait entendre – il dit ce que l’Empire veut que le monde croie : que l’Algérie est un gouffre, que l’islam est un cancer, que l’arabe est une impasse, que la jeunesse est irrécupérable. Aucun espoir, aucun combat, aucune nuance. Seulement du poison bien conditionné, à destination des salons littéraires, des colloques en Sorbonne, des revues postcoloniales où l’on applaudit dès qu’un indigène tape sur les siens.

Mais que vaut un écrivain sans lecteurs ? En Algérie, on ne lit plus Sansal. On le connaît, on l’a entendu, on l’a traversé – et on l’a laissé derrière. Il est devenu un corps étranger, un auteur d’exportation, un produit calibré pour la consommation culturelle européenne. Il n’écrit plus pour son pays. Il écrit contre. Et c’est précisément pour cela qu’on le célèbre là-bas et qu’on le rejette ici.

Il ne faut pas s’y tromper : il n’est pas censuré. Il est désavoué. Par la rue, par les jeunes, par ceux qui vivent l’Algérie réelle, complexe, imparfaite – mais vivante. Sansal, lui, a choisi l’Algérie morte. Celle qu’il enterre à chaque roman, à chaque discours, à chaque prix.

Il aurait pu être une conscience. Il a préféré être un complice. Il aurait pu être une voix de réforme. Il est devenu un porte-voix de dégoût programmé, l’écho d’une clique sans racines, sans mémoire, sans lien avec la chair du peuple.

Boualem Sansal est aujourd’hui le visage littéraire d’un mépris globalisé. Il est la preuve que la littérature peut être utilisée non pour libérer, mais pour servir une entreprise d’humiliation, contre rémunération symbolique.

Et dans l’histoire de l’Algérie, son nom restera. Non pas comme celui d’un écrivain libre, mais comme celui d’un ex-fonctionnaire devenu hyène de l’empire, au service d’une clique internationale qui ne cesse de chercher des plumes pour faire le sale boulot.

M. E.-M.

Comment (38)